本文

県指定文化財

※非公開文化財については、所有者等の意向により非公開としておりますので、ご了承ください。

南部利直霊屋

※私有地のため非公開

呼び方/なんぶ としなお たまや

種別/県重宝建造物

指定年月日/昭和48年12月3日

解説

この霊屋は、雄大な桃山遺風とともに、室町時代末期の面影をも残している江戸時代初期様式による典型的なものといわれています。

1辺3.21m、宝形造り、柿葺で、頂上には路盤と宝珠を置き、南面して建てられています。

寛永9年8月18日、江戸桜田邸で逝去し三戸聖寿寺(現三光寺境内)に葬られました。法号、南宗院殿月渓晴公大居士。

南部安信の墓(宝篋印塔)

呼び方/なんぶ やすのぶ の はか(ほうきょういんとう)

種別/県重宝建造物

指定年月日/平成14年4月17日

解説

23代太守安信公は、1525年(大永5)4月5日没し、行年33歳。塔の笠部に「悦山」「怡公」、基礎に「廿三代太守右馬允安信公」と刻まれています。法号、金剛院殿悦山怡公大居士。

石材は、岩手県二戸市石切所産の石英安山岩と推定され、南部氏歴代の墓石では最古のものと推定されます。高さ87cm、基礎の幅は35.5cm。

十一面観音立像

呼び方/じゅういちめん かんのん りゅうぞう

種別/県重宝彫刻

指定年月日/昭和33年1月22日

※ 毎年8月20日ご開帳

解説

像は一木素木造で、頂上面は揃っていますが少し傷んでいるものもあります。額の白毫がなく両腕は肩で矧ぎ合わせになっています。右腕は垂れて下に伸ばし、左腕は肘を曲げて前に出していますが、両手とも指は欠けて無くなっているので、持物は何であったかはっきりしません。条帛は左肩から掛かっており、天衣は腰のあたりから下は欠損しています。衣皺の線条は割りに浅い彫りで、像全体はおおらかな輪郭の彫刻です。光背も台座も無くなっています。

縄文式尖底土器

呼び方/じょうもんしき せんてい どき

種別/県重宝考古資料

指定年月日/昭和31年5月14日

解説

口縁から底部にかけ2か所に段を有し、口頚部に横長の透かしをもつ土器です。器面には横走の貝殻条痕と、口頚部には2、3段の刺突文が施されています。東北北部において、南関東の早期後半に位置づけられる茅山式土器の影響を強く受けた珍しい土器です。三戸郡南部町森越字館野出土。

現在は、青森県立郷土館(青森市)に展示されています。

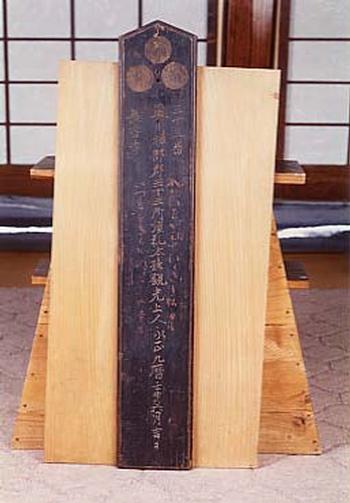

順礼札

呼び方/じゅんれい ふだ

種別/民俗文化財県有形民俗文化財

指定年月日/昭和33年1月22日

※ 毎年8月20日公開

解説

1512年(永正9)、奥州糠部郡三十三観音の三十三番札所長谷寺に、観光上人が納めたものです。

岩手県浄法寺町の天台寺を一番、当長谷寺を三十三番に定め糠部郡の霊場を巡った本県最古の順礼札で、昭和33年に県有形民俗文化財に指定されました。長さ73cm。

笈

呼び方/おい

種 別/民俗文化財県有形民俗文化財

指定年月日/昭和33年1月22日

※ 毎年8月20日公開

解説

笈とは、行脚僧や修験者などが仏具、衣服、食器などをいれて背負う箱のことです。

内部は三段に区切られ、観音開きの扉(上段の扉が欠損)が付けられ、菱雷紋の地紋に金箔置きの銅紋が刻まれています。総高72.7cm、脚部正面幅70cm、同奥行45.5cm。

順礼札

※非公開

呼び方/じゅんれい ふだ

種別/民俗文化財県有形民俗文化財

指定年月日/平成14年3月13日

解説

1512年(永正9)に、観光上人が奥州南部糠部三十三観音の六番札所円福寺に納めたものです。

一枚板で作られ表裏ともに漆塗りで黒く、表面の上部には阿弥陀三尊を示す「種子」が月輪の中に刻まれています。種子の下には朱色で開いた蓮華をかたどった台座が描かれるなど、華やいだ装飾が施されています。平成14年に県有形民俗文化財に指定されました。長さ54.2cm、幅10.6cm。

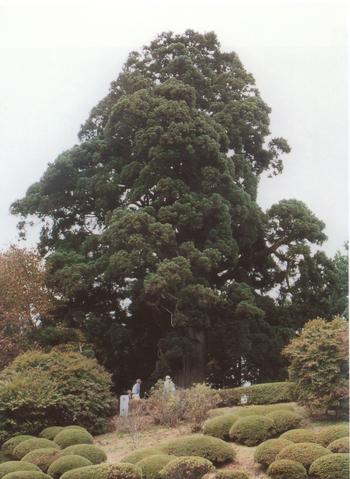

天狗杉

呼び方/てんぐ すぎ

種別/県天然記念物

指定年月日/昭和33年1月22日

解説

帯化に起因した樹梢の奇形が、天狗の座所を想像させて天狗杉の名をなしたものです。由来は明らかでありませんが、この杉は2代目天狗杉といわてれいます。

胸高の周囲 約4.1m。樹高 約35m。樹齢 約400~500年。

爺杉

呼び方/じい すぎ

種別/県天然記念物

指定年月日/昭和33年1月22日

解説

爺杉は土地を鎮め、村を守る神、鎮守さんとして崇められています。1702年(元禄)と1778年(安永7)の百姓一揆の際には、爺杉と婆杉(ばばすぎ)の周りに集まって守護の祈祷をしたとの言い伝えがあります。

婆杉は現在は存在していませんが、老朽のため伐採されたといわれています。推定樹齢1000年、樹高35m、目通り幹囲約8m。

法光寺参道松並木(37本)

呼び方/ほうこうじ さんどう まつなみき

種別/県天然記念物

指定年月日/昭和33年1月22日

追加指定年月日/令和2年4月30日

解説

法光寺の記録『伝功記』によると、延宝4年(1676)、十二代住職風山慶門和尚が、小僧たちと般若心経を唱えながら枝垂松(アカマツ)427本を植えたとされ、以前からの松と風山和尚が植えた松を加えて千本に近い松が茂っていたと伝わっています。その後、寺の本堂や塔などの建立資材として利用されたり、戦時中の供木等で伐採が進みました。

昭和33年1月22日には黒門近くのアカマツ23本(14本現存)が県天然記念物に指定され、さらに昭和58年には黒門から爺杉までの松が名松百選にも選ばれました。令和2年4月30日には爺杉までの23本の松についてもその価値が認められ追加指定されました。

県天然記念物のアカマツは合わせて37本が現存しており、地元有志の手によって大切に管理されています。

南部信直夫妻の墓石(2基)

※私有地のため非公開

呼び方/なんぶのぶなおふさいのぼせき

種別/県重宝建造物

指定年月日/平成27年8月14日

解説

向かって左が26代太守信直公のお墓で、右は泉山出雲古康の娘で信直の妻であり、27代利直公の生母にあたる方のお墓です。この墓石は、空輪の形態がこの地方の五輪塔のものに類似し、一方で宝篋印塔の笠を模したような作り出しもみられるなど、極めて特徴ある墓石形態を有しています。

墓石には「前光禄太夫江山心公大居士」「廿六代太守信直公」「慶長四(1599)天己亥十月五日化」と刻まれています。信直公は、1587年(天正15)に従五位下に叙し、大膳大夫に任じ、後に従四位下に進み侍従に任じました。「光禄太夫」とあるのは「大膳大夫」の唐名を「光録卿」といい、そのように記されたものです。行年54歳でした。

木造女神坐像

呼び方/もくぞう じょしん ざぞう

種別/県重宝彫刻

指定年月日/平成30年12月25日

解説

平安時代末期から鎌倉時代初期(12世紀~13世紀)の製作と考えられる、青森県最古級の神像です。豊満で慈しみに満ちた顔が印象的な女性がモデルになっており、本尊の「十一面観音立像」と共に修験道の霊山である名久井岳の神像として祀られてきました。

像高34.5cm。材質は桂。

※ 毎年8月20日公開

鰐口 正平廿一年三月三日銘

呼び方:わにぐち しょうへいにじゅういちねんさんがつみっかめい

種別:県重宝(工芸品)

指定年月日:令和3年2月1日

解説

鰐口は仏堂の正面軒先に吊り下げられた仏具の一種で、扁平な円形の金属製鳴り物です。この鰐口には南北朝時代の南朝年号「正平(しょうへい)廿一年三月三日」と寄進者である「大旦那大信朋尊(ほうそん)」の銘が刻まれています。青銅製の鋳物(いもの)で、直径43.3cm、重さは約20kgあり、現存する鰐口としては、県内最古でかつ最大です。正平21年(1366)は南朝年号で、北朝の貞治(じょうじ)2年にあたります。青森県内では南朝年号をもつ資料が極めて少なく、当時の社会情勢を探る上で貴重な歴史資料です。現在は青森県立郷土館に寄託され、保管されています。

木造舞楽面及び龍頭

呼び方:もくぞうぶがくめん および りゅうとう

種別:県重宝(彫刻)

指定年月日:令和3年2月1日

解説

「舞楽(ぶがく)」は舞を伴う「雅楽(ががく)」の一種で、舞に用いられる仮面を舞楽面と呼びます。「舞楽」は中国大陸などから伝わった音楽や舞を源流に平安時代の宮廷社会で発達した格式の高い舞踊で、中世以降地方の社寺などにも広まっていきました。指定された舞楽面で、最も古い「還城楽(げんじょうらく)」「納曾利(なそり)」と呼ばれる面2点は、鎌倉時代末~南北朝時代(14世紀)に作られ、その他は室町時代に作られました。鎌倉時代末~室町時代の舞楽面等がこのような状態で残っているのは珍しく、県内では最多の点数となります。また、「幡(ばん)」と呼ばれる布が吊るされ、舞楽を上演する舞台の四隅に立てられた中世の「龍頭(りゅうとう)」が四点とも揃って残っているのは全国でも2例のみで、中世の芸能を探る上でも貴重な資料です。これらは全て青森県立郷土館に寄託され、保管されています。

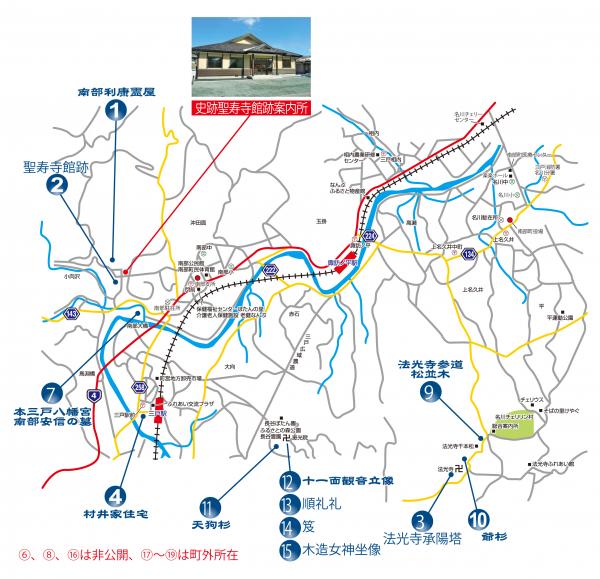

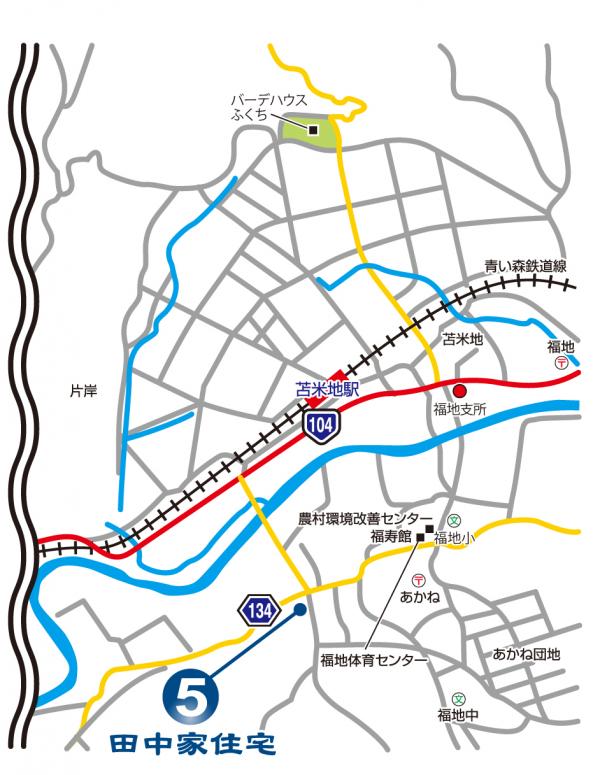

国・県指定、国登録文化財マップ