本文

【国民健康保険】限度額適用認定証(高額療養費現物給付と入院時の食事負担減額)

限度額適用認定証を、入院や外来診療・処方薬が高額になるときに医療機関へ提示すると、窓口で支払う一ヶ月分の医療費負担額が、医療機関ごとに入院・外来それぞれで、自己負担限度額までとなります。

さらに、非課税世帯の場合は、入院時の食事代(通常1食510円)が区分に応じて減額されます。

申請の必要な方

- 70歳未満の方

- 70歳以上の方は現役並み所得者(課税所得145万円以上690万円未満)及び非課税世帯の方

※ 70歳~74歳の課税世帯で、課税所得が145万円未満または690万円以上の方は、マイナ保険証または資格確認書が認定証の代わりとなるため申請する必要はありません。

申請の手続き

申請の際に必要なもの

世帯主本人が窓口に来られるとき

- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)

- 世帯主の本人確認書類(※1)

- 資格確認書または資格情報のお知らせ

- 過去12ヶ月間のうち入院期間が91日以上の人は、その期間を証明するもの(領収書等)

世帯主以外の方が窓口に来られるとき

※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。

- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)

- 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)

- 資格確認書または資格情報のお知らせ

- 過去12ヶ月間のうち入院期間が91日以上の人は、その期間を証明するもの(領収書等)

※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。資格確認書、資格情報のお知らせ、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。

申請場所

役場窓口で申請することができます。

※電子申請により、パソコンやスマートフォンからも申請ができます。

下記URLまたは二次元コードから、申請手続きを行ってください。

https://s-kantan.jp/town-nanbu-aomori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8640<外部リンク>

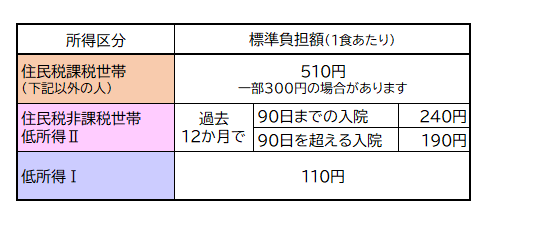

減額後の食事療養費(通常1食510円)

※70歳未満の住民税非課税世帯の方または70歳以上の低所得II(※IIはローマ数字の2)の限度額適用認定証をお持ちの方が、過去12ヶ月以内に90日を越えて入院する場合、申請により申請日の翌月1日以降の食事代が、1食240円から190円に減額されます。なお、申請日から申請月末までの食事代について、いったん1食240円をお支払いただいた後、別途申請により、差額分として1食50円分が払い戻しされます。

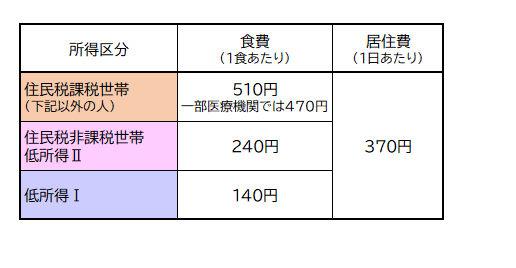

65歳以上の人が療養病床に入院したとき

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。

疾病や所得などにより、負担が軽減される場合があります。

注意事項

- 限度額の適用区分を判定する際には、町・県民税の申告(もしくは確定申告)をしている必要があります。世帯に申告をしていない方がいる場合、上位所得者扱いとなりますのでご注意ください。

- 転入などにより、南部町で課税状況・所得の状況がわからない方は、前住所地での所得課税証明書が必要になる場合があります。

- 有効期限が過ぎても認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。

- 世帯構成の変更や負担区分の変更、国保資格の喪失などにより、認定証の返還を求められた場合には、速やかに返還手続をしてください。

- 認定証の交付後、世帯構成や所得などに変更が生じた場合、変更月日に遡り、医療費の限度額が変わり、自己負担額が増えることがありあす。