本文

主な遺構・遺物

掘立柱建物跡(ほったて ばしら たてもの あと)

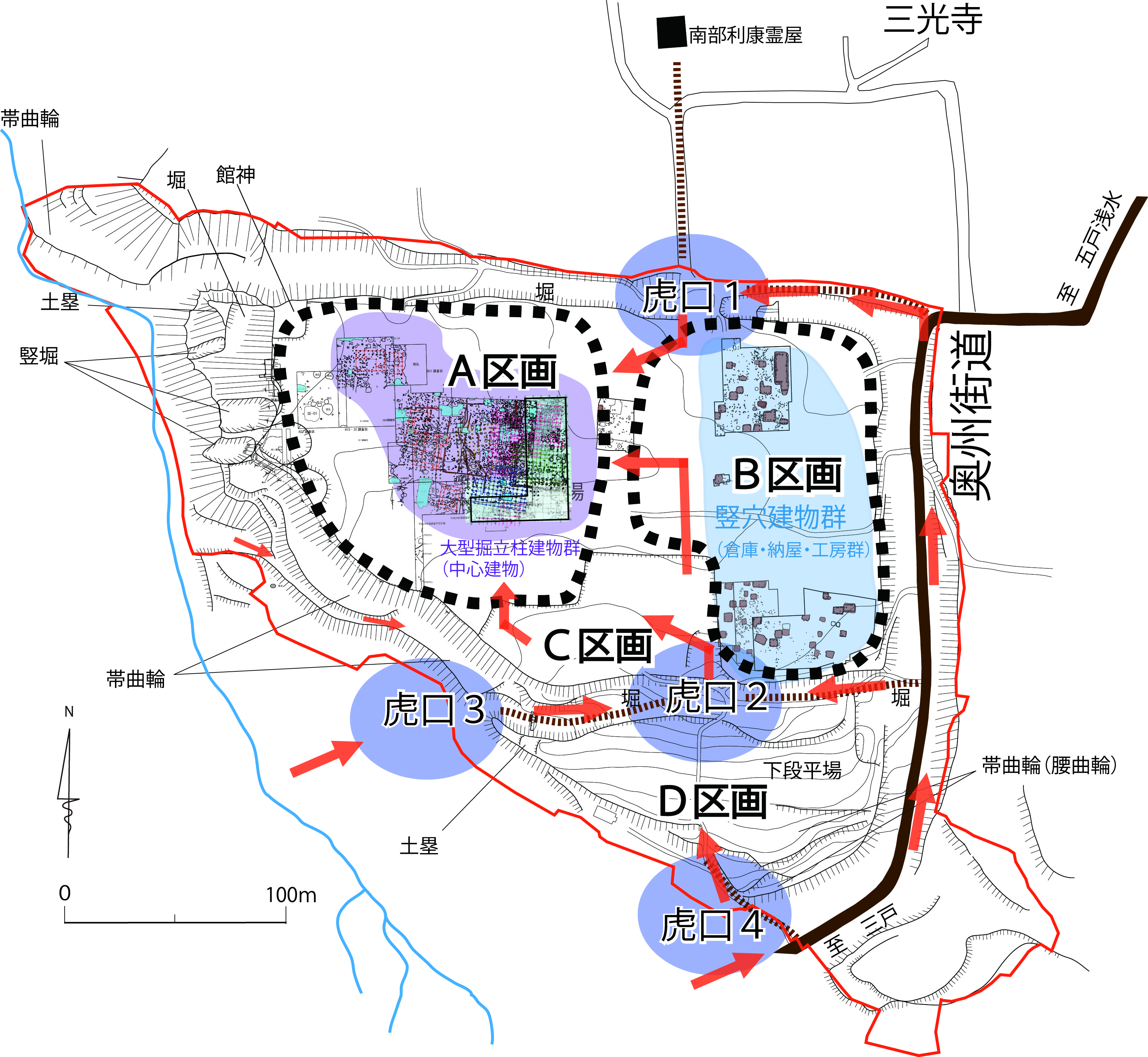

聖寿寺館跡の中心区画と考えられるA区画の調査では大きく4棟の大型掘立柱建物跡を確認しました。これらは過去20年間の調査で確認されていた柱穴よりも一回り大きく、かつ柱穴の底に根石を伴うものもあり、これまでの掘立柱建物跡とは一線を画する特徴を持っています。

- 建物A 南北10間×東西10間(約20m×20m)のL字型建物跡1棟、建物面積300平方メートル、南西隅に大型根石1か所 15世紀前半か一つだけ軸が異なるため、中心区画で最も古い建物とも考えられる。

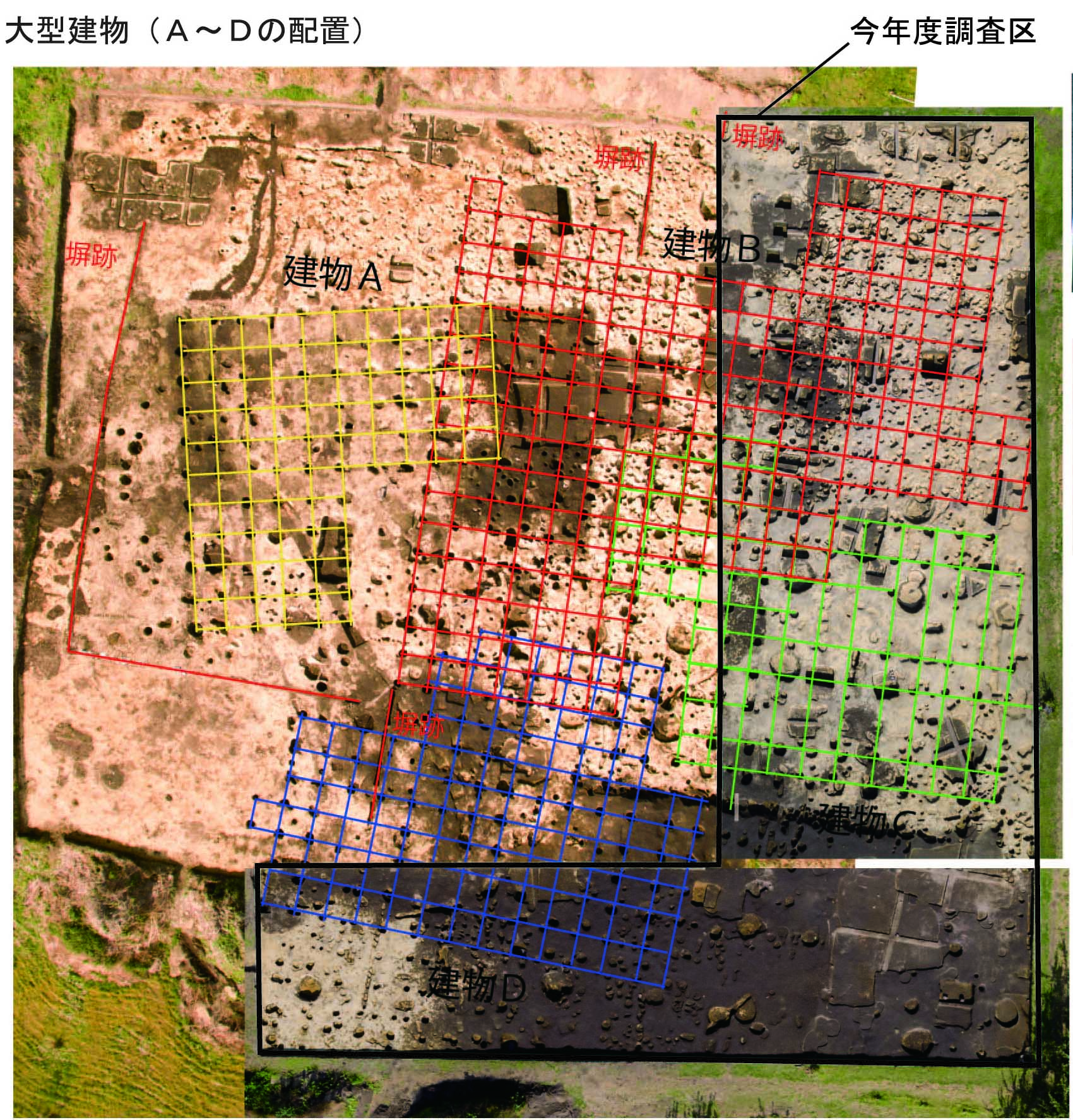

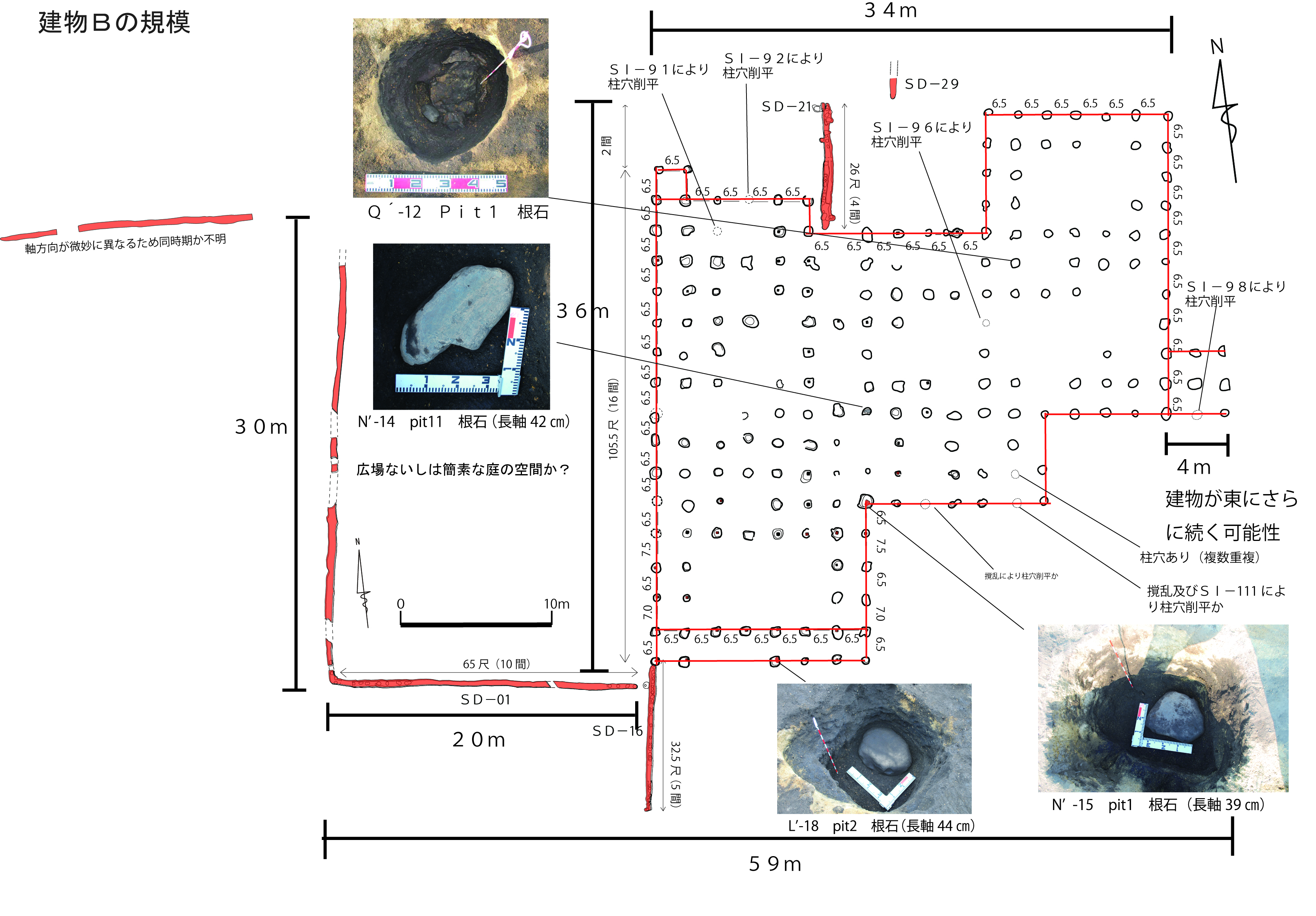

- 建物B 南北18間×東西17間(約36m×34m)の建物跡、建物面積824平方メートル。

当該期では東北最大規模、根石を伴う(4か所)。

塀を伴う。明確な角柱痕。焼失した建物か。16世紀前葉。 - 建物C 南北11間×東西10間?の建物跡 建物面積不明 建物Bより古い。

- 建物D 南北10間×東西13間(約20m×26m)の建物跡 根石を伴う(5か所)。

明確な柱の抜取痕あり 建物面積408平方メートル

15世紀後半~16世紀前葉

今回確認された大型掘立柱建物跡のうち、建物Aと建物Bは柱穴が2か所で重複しており、建物Aが古く建物Bが新しいことが確認されています。また建物Bと建物Cも柱穴が1か所重複しており、建物Bが新しいことが確認されています。また、建物Bを構成する柱穴と南側の溝(SD-16)は接しており、同時期に存在していたことも判明しました。他に建物Bと同時期の可能性の高い溝として、軸方向が同じことからL字状の溝(SD-01)と北側の溝(SD-21)が考えられます。これら3か所の溝は深さや柱穴の並びなど構造的に類似しており、建物Bに付属する塀として利用されていたことが想定されます。

建物の順番としては遺構の重複関係、建物の規模、出土遺物から建物A→建物CないしはD→建物Bを想定しています。

建物B全体の規模は南北18間×東西17間(約36m×34m)となり、当該期の掘立柱建物跡としては東北最大となります。しかし、部分的に、調査区東側際まで柱穴列が伸びるため、今後も建物規模が大きくなる可能性があります。建物Bの規模は聖寿寺館跡でこれまで確認された中では最大であり、重複関係も新しいことから、聖寿寺館最終段階のもので、23代南部安信の代に作られ、24代南部晴政の代に焼失した中心建物の可能性が高いと考えられます。

建物Bを構成する柱穴の一部から出土した炭化材の樹種同定を行ったところ、耐水性の高い高級木材であったヒバ材が使われていることが判明しました。建物の間取りと性格については、今後専門家を交えながら検討していきますが、福島城跡と同様に複数棟の建物から構成される可能性が高いと考えられます。

竪穴建物跡(たてあな たてもの あと)

聖寿寺館跡から確認される竪穴建物跡は、深さが50cmより浅いものと、それ以上に深いものの二つの形態がみられます。

浅いものは平面形が方形あるいは長方形を示し、出入口と考えられる張出部を有するものが多いのが特徴です。出土遺物は比較的少ないものの、陶磁器のほか櫛払や中柄といった骨角製品が出土しています。

深いものは平面形が方形で張出部は存在しません。梯子を使用した痕跡が見られたものもあります。中からは天目台や陶磁器、鉄製品等が比較的多く出土しています。中には遺構確認面から床面まで150cmを超える深さのものもあります。

平成10年度の調査により確認された大型竪穴建物跡は、館跡南東に位置し長軸14.2m、短軸6.2m、中世の竪穴建物跡としては国内最大級のものです。なお、出入口までを含めた長軸は約19mで、内部は壁際に柱穴が巡り、桁、梁とも柱間寸法が短く、板壁立の建物と推定することができます。他に焼土等の痕跡や施設痕は発見されていませんが、床面が硬く踏み固められているので、倉庫や工房として使用された可能性が高いと思われます。

堀跡(ほりあと)

堀跡は聖寿寺館跡本体の北側から東側にかけて鍵状に確認できます。平成8年度には北側の堀跡の試掘調査を行いました。その結果、堀幅約12m、深さ6.5mで、当初は薬研堀であったものを箱堀に造り替えているようでした。また、この堀は水堀ではなく当初から空堀であったことが判明しました。

陶磁器(とうじき)

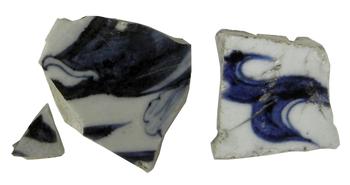

出土した陶磁器のうち中国産のものは、青磁の碗・皿・盤・壺・香炉・酒会壺・鉄斑文瓶・器台、白磁の碗・皿・小坏、青白磁梅瓶、五彩(赤絵)の皿、染付の碗・皿・盤(元染)・壺(元染)、瑠璃釉磁器、青釉小皿、ルソン壺(葉茶壺)などがあります。国産のものとしては瀬戸・美濃焼の碗・皿・天目茶碗・瓶子、越前焼の甕、信楽焼の壺、瓦質土器の風炉や香炉が出土しました。

特に威信財と考えられる青磁酒会壺・瑠璃釉磁器などは当時としては国内第1級品の高級品で、南部氏の経済力、文化力を示すものと思われます。

【白磁皿・白磁小杯】

【染付碗・皿】

【瀬戸美濃皿・天目茶碗】

【越前甕】

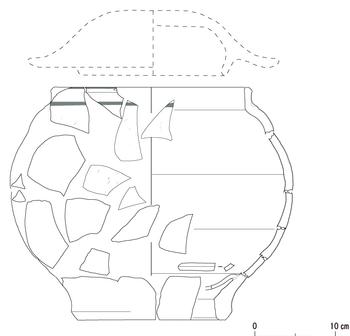

【青磁鉄斑文瓶(左)と酒酒会壺(右)】

【青磁酒合壺実測図】

【元染付盤(左)・元染付壺(右)】

【青磁酒合壺実測図】

金属製品(きんぞくせいひん)

金属製品は、刀子・鉄鏃・獅子をかたどった刀装具・切羽・小札などの武器・武具や鎌・鋸などの農・工具のほかに笄(こうがい)・簪(かんざし)・鋏・釘・鞐(こはぜ)などがあります。また金属製品製作の道具として坩堝(るつぼ)も出土しています。

【金で装飾された青銅製笄】

骨格製品(こっかくせいひん)

聖寿寺館跡から出土する特徴的な遺物として、骨角製の骨鏃と中柄、櫛払(くしばらい)があります。中柄は鏃(やじり)と矢柄をつなぐ道具で、北海道のアイヌが使用した弓矢に多く見られるものです。聖寿寺館跡からは他にもアイヌが制作したと考えられる骨角製品や制作途中の鹿角が一定量出土しており、北方とのつながりが想定されます。

櫛払は高級化粧道具の一つで、櫛についた汚れなどを払うものです。その他、ヤス・ピン・鞐があります。

【骨角製中柄】

【骨角製櫛払(町指定文化財)】

漆器(しっき)

【金箔押しの漆塗り天目台】

出土例の極めて少ない金箔装飾の天目台のほか、椀等が出土しています。

写真は天目台。

石製品等(せきせいひん)

石製品は、茶臼・臼・硯・砥石等が出土しています。他には坩堝も出土しています。

その他

食料関係では、魚骨・貝・獣骨、炭化した米・麦・小豆・粟・稗・胡麻など、他には炭化した麻・布・糸が出土しています。

また中世アイヌが持ち込んだと思われるガラス玉も出土しています。

【炭化した布】

【ガラス玉】

【炭化した小麦】