本文

北海道・三陸沖後発地震注意情報について

北海道・三陸沖後発地震注意情報とは

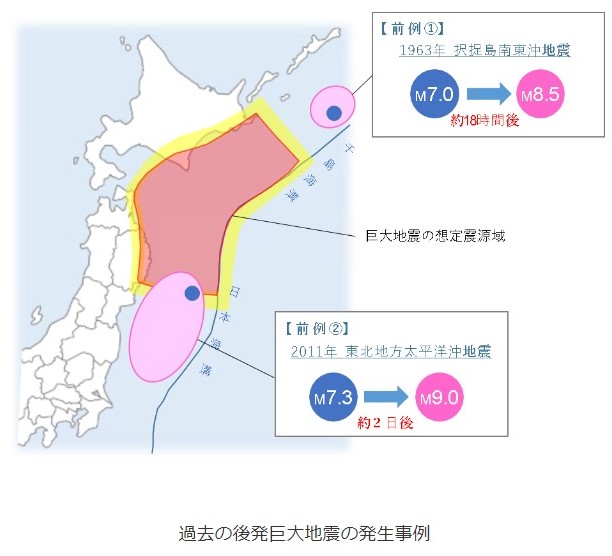

日本海溝・千島海溝沿いの領域では、モーメントマグニチュード(Mw)7クラスの地震が発生した後に、更に大きなMw8クラス以上の大規模な地震が発生した事例などが確認されており(下図前例(1)及び(2))、今後も同様の事象が発生する可能性があります。(※先に発生した地震を先発地震、これ以降に引き続いて発生する地震を後発地震と呼びます。)

- 前例(1):1963年択捉島南東沖地震M7.0の約18時間後にM8.5

- 前例(2):2011年東北地方太平洋沖地震M7.3の約2日後にM9.0

実際に後発地震が発生する確率は、世界の事例を踏まえても百回に1回程度と低いものの、発生した場合には北海道から千葉県にかけての広い範囲で甚大な被害が想定されます。

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」(以下「注意情報」という。)は、こうした被害を少しでも軽減するため、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震源域とその周辺でMw7以上の地震が発生した場合に、先発地震発生後、特に1週間程度は、平時よりも巨大地震の発生に注意する必要があるとして気象庁が発信するもので、併せて、内閣府が防災対応の呼びかけを行います。

防災対応をとるべきエリア

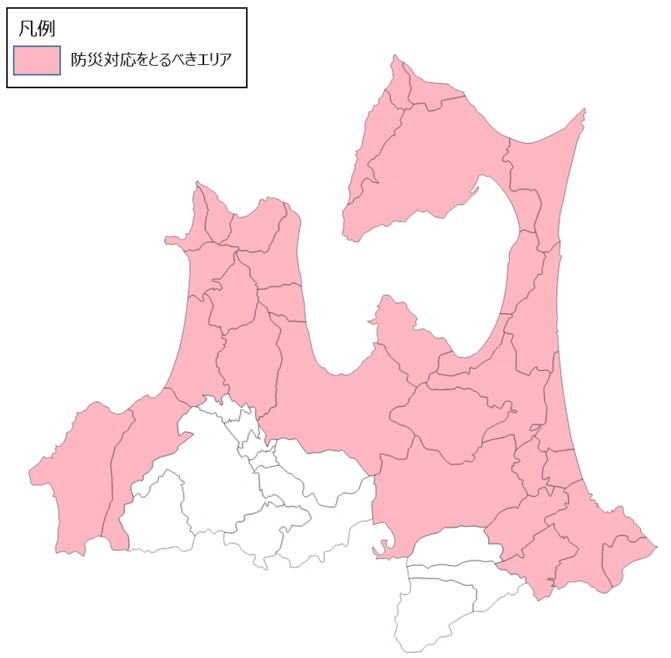

注意情報の発信に伴い防災対策をとるべきエリアは、

- 内閣府で検討した日本海溝地震モデル及び千島海溝地震モデルにより、震度6弱以上の揺れ又は津波高3m以上の津波が発生する地域

- 県において、地震防災対策の一体性から、防災対応をとるべきと考える地域とされており、南部町は注意情報の発信に伴い防災対策をとるべきエリアとなっています。

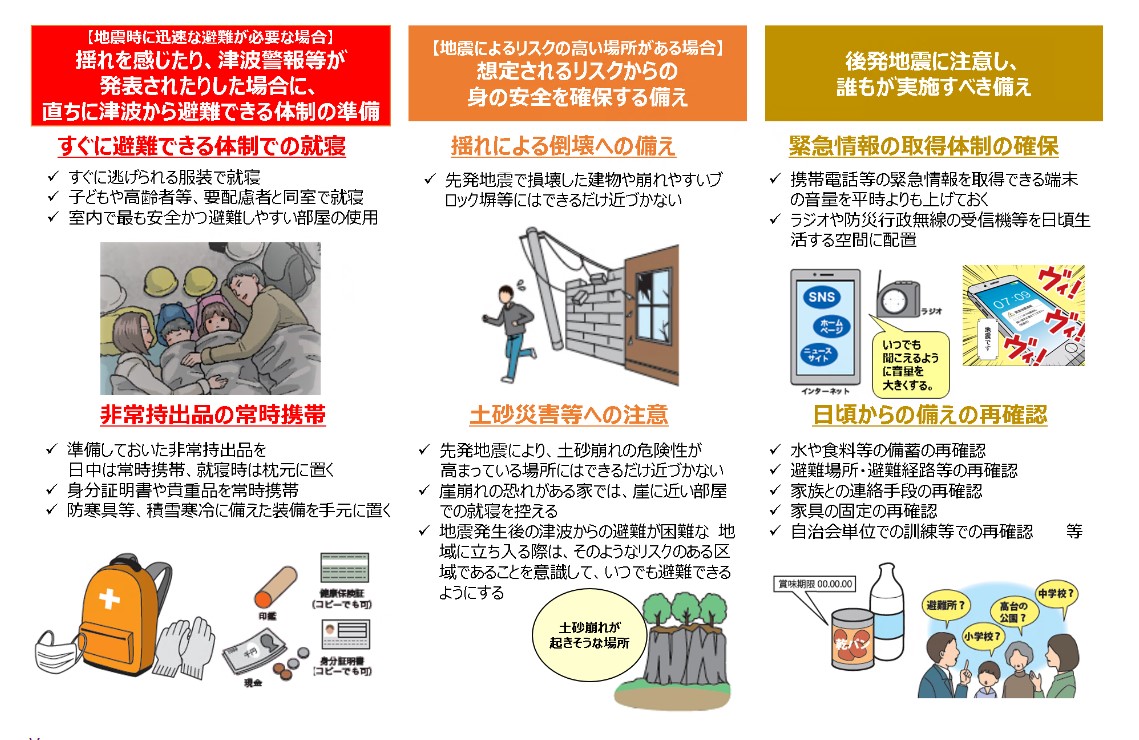

注意情報発信時の防災対応

注意情報が発信された場合は、下図を参考に、1週間程度、しっかりと防災対応をとり、迅速に避難ができるよう準備しましょう。

詳しくは、内閣府HP<外部リンク>をご覧ください。